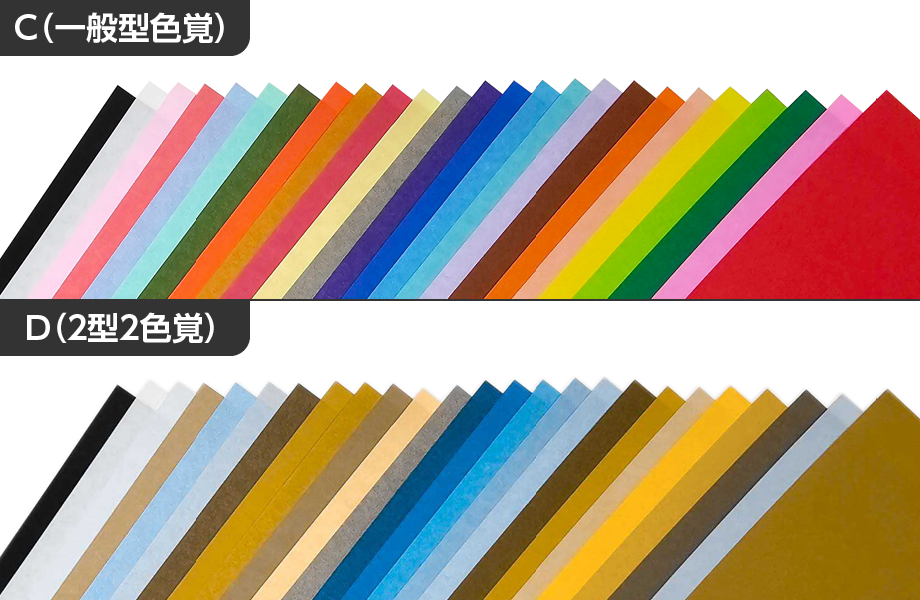

最初は、わかりやすい色を使えば良いと考えていました。しかし、色覚特性には『赤が見えにくい/見分けにくい』『緑が見えにくい/見分けにくい』などのタイプのほか、色の感じ方もさまざまで、一人ひとりが多様な色の捉え方をしていることがわかりました。そのため『わかりやすい色』自体がなく、色以外の部分で識別したり判定したりしているのだということが見えてきました。

色で判別しにくい特性を自覚している方々は、そもそも色で色別しようと思っていない。想像もしなかった事実に気づくことに。中には、「これは私にはそうは見えないけど、おそらくピンクなんでしょうね。(正解)」と想像しながら生活している方もいました。

これは、本当に大変。この課題は必ず解決しなければ!

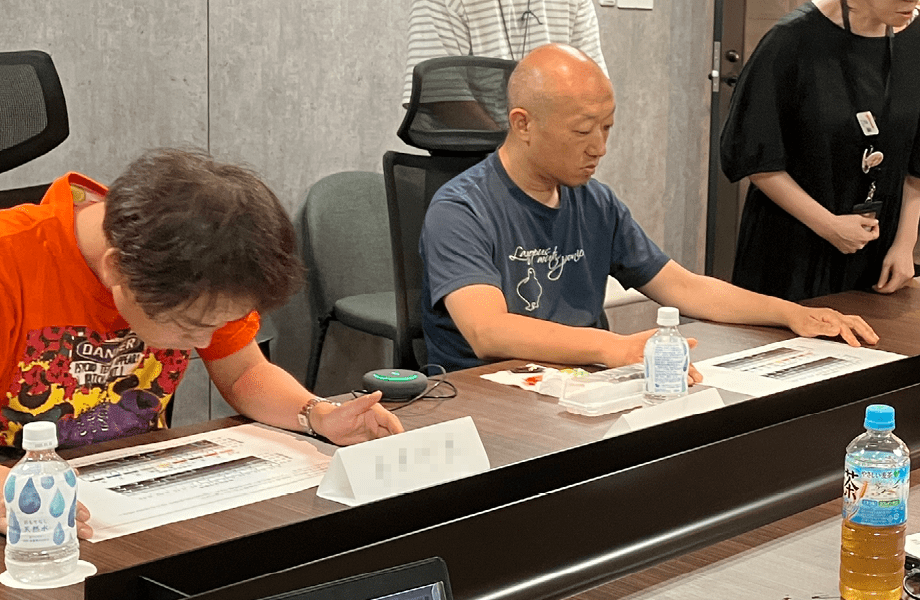

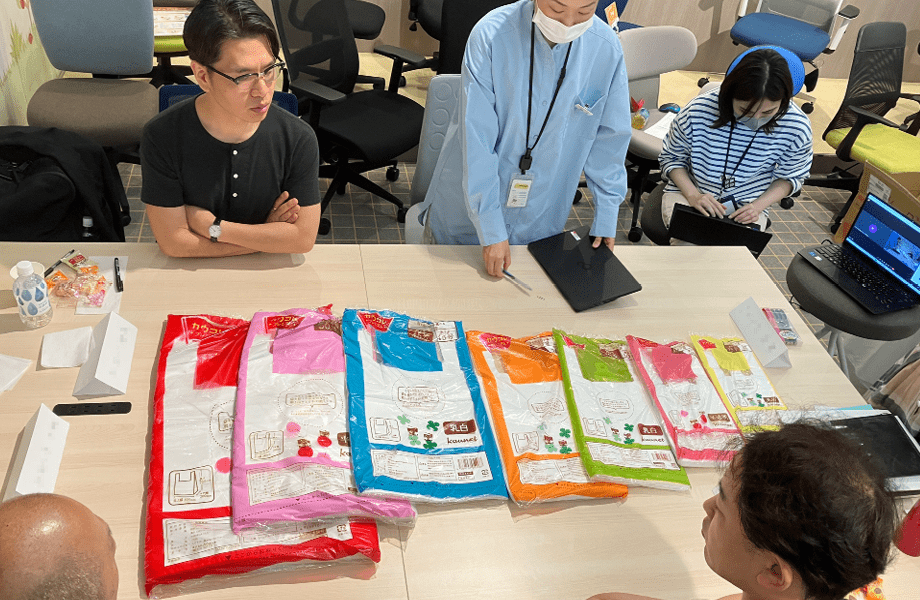

ワークとして皆さんには商品開発の社員になったつもりで、3色セットの商品の色を選んでもらいました。使ったのは折り紙!最終的に10色セットまで選んでいただきました。色覚特性のある方にとっては、大変なワークだったはず。本当にありがとうございました。

カウネット社員も同じワークをやってみたところ、なんと全員が必ず選んだ色が。その色は…企業ヒミツ!

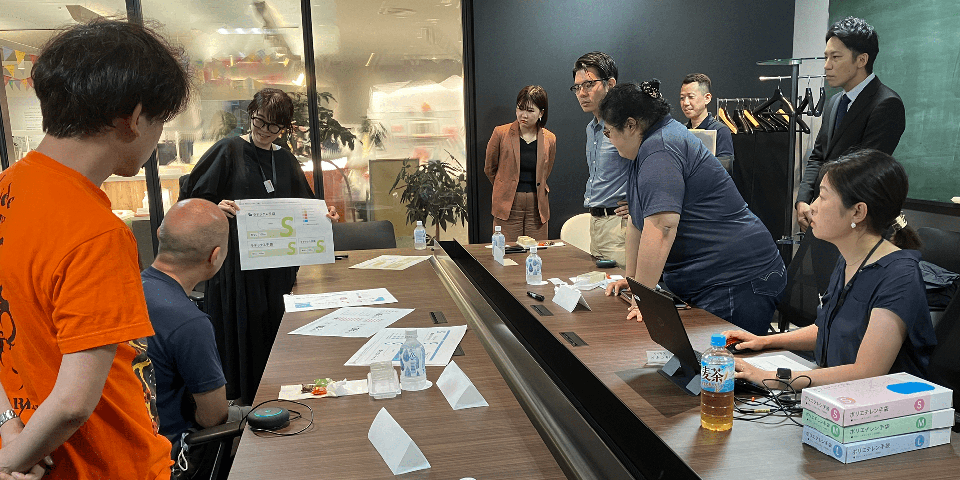

専門機関に推奨された配色はもちろん「見やすい」と回答いただきました。ただ、中にはそれでも少し見分けづらい場合があることも教えていただきました。下地にどんな色を持ってくるかだけでなく、その上に載せる文字をいかにはっきり見せる工夫の重要性を改めて実感。文字情報でしっかり内容を伝えて、色に頼らなくても分かるデザインが必要なことに気づきました。

『色数が多すぎると疲れる』『見た目はかわいいけど文字と柄が重なっていると情報が見えにくい』『フォントはおしゃれだけど細くて読めない』など。

「見やすさ」にとことんこだわって対話を続けたことで、色への配慮とは別の配慮ポイントも見えてきました。

模様や柄は、人によっては見えにくくなることもある。今回は普段どんな時に不便に思っているのか、色を予測しながら行動している不便さを認識できました。今後も対話を重ねながら色のバリアが少しでも少なくなる商品を作っていきたいと思います。