普段、無意識に開けているペットボトル。いざ試していただくと意外と力が要ることが分かりました。特にボトル部分 が太いと握りづらく力を入れにくかったり、柔らかいと逆に力が入りすぎて水がこぼれてしまったり…。ボトル部分の 「持ちやすさ」がペットボトル自体の「開けやすさ」につながるため、持ちやすい形状の開発を進めていきました。

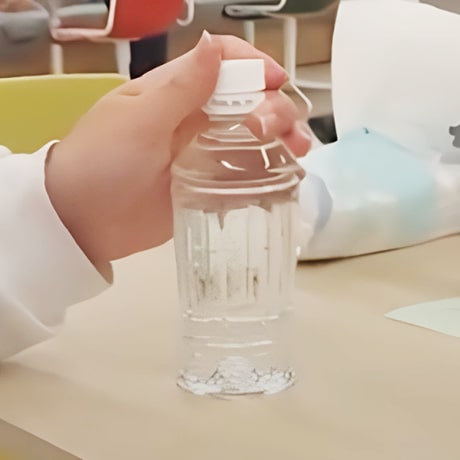

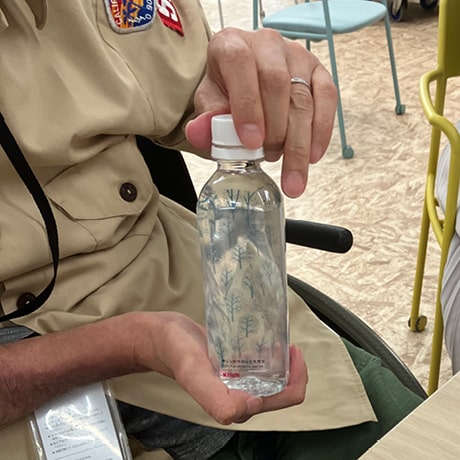

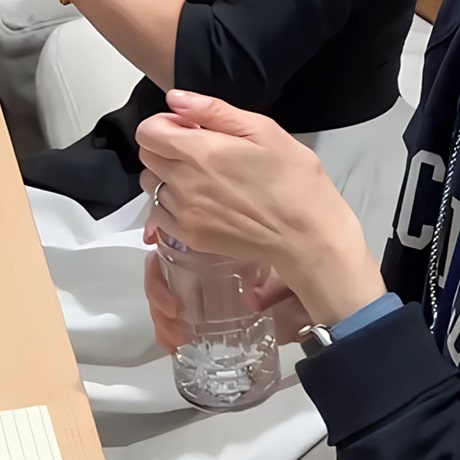

多くのリードユーザーに試用していただいた結果、ペットボトルを開ける際の持ち方は一人ひとり大きく異なることが分かりました。片手での開け方や、手の大きさ、利き手など、実に様々なパターンが見られました。この多様な開け方を参考に、3Dプリンターで様々な形状の試作品を作成し、何度もテストを繰り返すことで、『持ちやすく』『開けやすい』ペットボトルの開発を進めました。

皆さん口を揃えておっしゃるのが、「とにかく柔らかいボトルは開けにくい」。普段の経験談だけでなく、実際のワークショップでも、開けようとして力を入れると、キャップが開いたときに勢いで水があふれてしまうことが複数場面でありました。上肢障がいの方や手の小さい方はキャップが開けづらいと感じるとつい力を入れすぎてしまい、必要以上にボトルを握る手に力が入ってしまうのではないか、と仮説が生まれました。

ペットボトルはPET樹脂から作られるため、素材自体を硬くしたり一定以上に厚くするのは難しく、形状の工夫で握った時に硬さを感じられるようにする必要がありました。そこで、ボトルの円周と上側面に溝を入れ強度アップを図りました。ボトルの上・下部の円周上の溝は、指のひっかかりとしても使えます。

硬さだけでなく、持ちやすい「形状」にもこだわりました。手の小さい方からは、胴回りが太いと指がかからず力が入れづらいという声が特に多く、胴部分にはくびれをつけることに。さらにななめウェーブで指をかけるきっかけを作っています。一方で、「細すぎると倒れてこぼれないか不安になる」という声も聞かれました。小型のペットボトルのお水はオフィスでは来客用のおもてなしに使われることが多く、大事な会議や商談の場でキャップを開けたままボトルを倒して水をこぼしてしまったら大変です。心理的な不安解消のためにも、安定感を感じる高さにし、且つできるだけくびれが出せるバランスにこだわりました。

ワークショップに参加いただいた方の「このワークショップに参加してから、ペットボトル以外にも、普段の生活で持ち心地を意識するようになりました。」という声が印象的でした。日常の無意識の行動でも少しの工夫でぐんと生活が便利になる。そのヒントはまだまだいろいろなところに転がっているのではないかと改めて感じたワークショップとなりました。